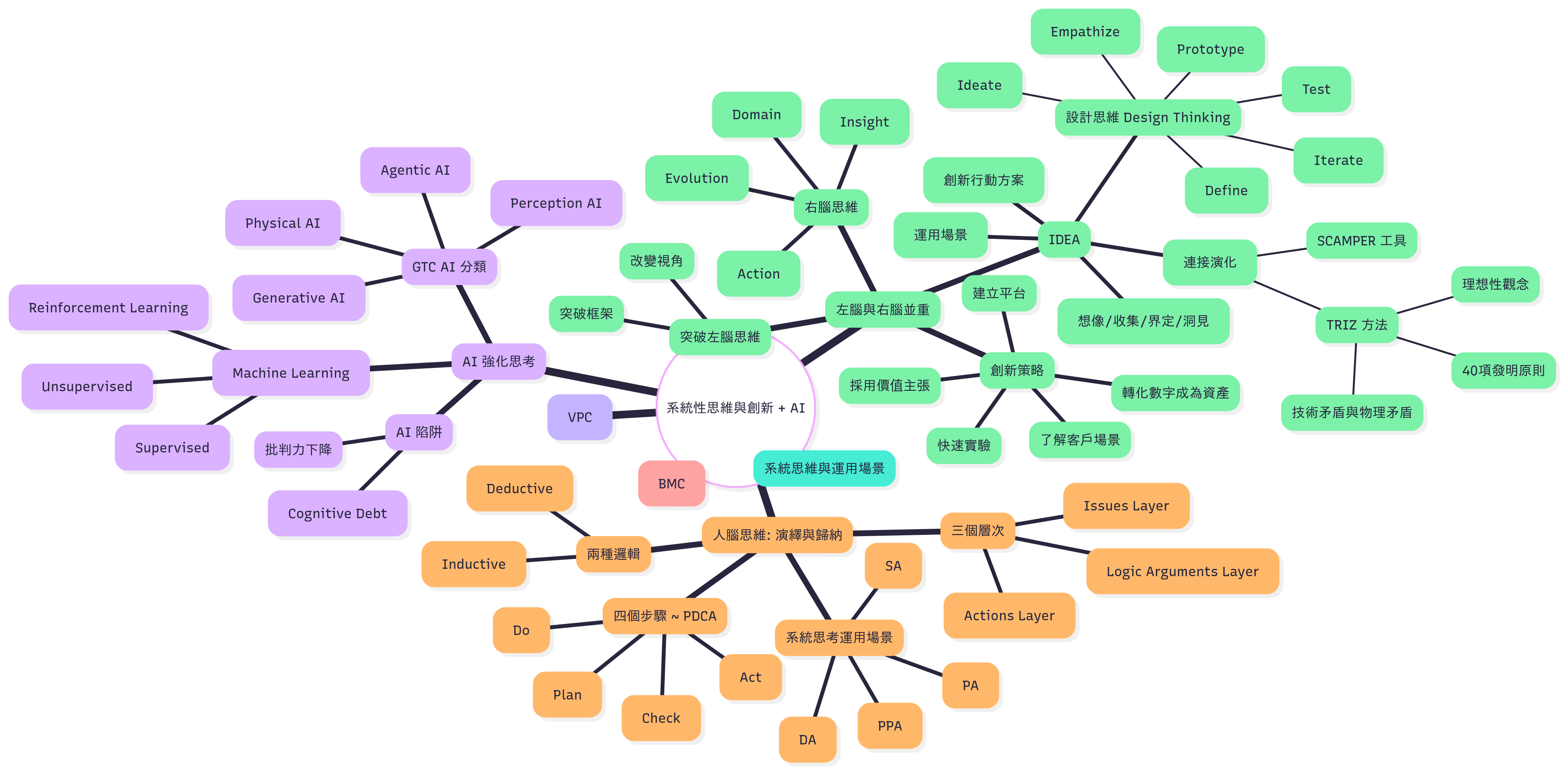

系統性思維與創新 + AI

一門為您打造的系統性思維與 AI 協作實戰課程

Cliff Wang, Ph.D.

dr.cliffwang@a2psdm.com

Copyright © 2025

課程 Podcast

啟動 AI 互動功能

為了使用下方的 AI 實戰演練,請選擇您的 AI 服務並貼上對應的 API 金鑰。

請確認 Endpoint 包含完整的部署名稱,例如 `.../deployments/your-deployment-name`

您的金鑰只會儲存在您目前的瀏覽器中。可從 Google AI Studio, Deepseek, 或 OpenAI/Azure 免費取得。

請注意:部分服務在免費額度用完後,可能需要您在該平台設定付款方式或儲值才能繼續使用。

系統思維的基石

建立清晰的思考結構

一個核心理念

系統性思維是看見整體與部分關聯的能力,它要求我們同時運用左右腦。左腦進行收斂、邏輯性的思考,確保嚴謹;右腦進行發散、創造性的思考,尋找可能。這一切的基礎,來自於掌握兩種核心邏輯與一個清晰的思考層次。

兩種核心邏輯:左右腦的交互運作

- 演繹法 (Deductive Logic) - 左腦的收斂思維 (PDCA): 從一般原則推導至特定結論(Top-down)。它確保計畫的嚴謹與行動的可行性,如同 PDCA (Plan-Do-Check-Act) 循環,一步步驗證與修正。這是「把事做對」的邏輯。

- 歸納法 (Inductive Logic) - 右腦的發散思維 (IDEA): 從特定觀察中總結出一般規律(Bottom-up)。它鼓勵我們從現象中發掘洞見、尋找新的可能性,如同 IDEA (Insight-Domain-Evolution-Action) 框架,是「做對的事」的創新起點。

真正的創新,始於右腦的發散歸納,終於左腦的收斂演繹,兩者缺一不可。

三個思考層次

任何一個論述,都可以拆解成三個層次來檢視其有效性:

- 議題層 (Issues Layer): 我們到底在討論什麼?核心議題是否清晰、精準且有討論的必要性?

- 論證邏輯層 (Logic Arguments Layer): 支持結論的理由是什麼?論點與數據是否真實、可靠,且能有效串連議題與結論?

- 結論行動層 (Conclusions & Actions Layer): 所以我們該怎麼辦?結論是否回應了議題,行動方案是否具體可行?

四個步驟: PDCA & IDEA

系統性思維的實踐,可以透過兩種循環流程來體現:左腦的 PDCA 用於邏輯問題的處理與持續改善;右腦的 IDEA 框架則用於創意的激發與創新機會的探索。兩者交互運用,形成完整的思考閉環。

五個運用應用場景

在實務中,我們可以將系統思維應用於五大場景,並與 AI 協作以強化分析能力:

- 資源合理安排: 面對複雜狀況,理清頭緒、分配資源 (對應 SA: 狀況評估)。

- 問題有效解決: 追根究柢,找到問題真因 (對應 PA: 問題分析)。

- 風險超前管理: 預見未來風險,防範未然 (對應 PPA: 潛在問題分析)。

- 決策精準分析: 權衡利弊,做出最佳選擇 (對應 DA: 決策分析)。

- 創意系統開創: 突破框架,尋找創新機會 (對應 CA: 創意分析)。

思維基石學習成效測驗

1. 「因為離婚率很高,而且房價越來越貴,所以年輕人害怕成家。」這個論述主要是在三個思考層次中的哪一個?

2. 觀察到公司最近三個成功的專案,都是由跨部門團隊執行的,因此提出「未來所有重要專案都應該採用跨部門合作模式」。這主要運用了哪一種思維邏輯?

ID:洞見與場景

發掘需求,找到破口

核心理念

創新的起點不是憑空想像,而是來自於對「人」的深刻理解與對「環境」的敏銳觀察。IDEA 框架的前兩步,正是要我們從混亂的現象中提煉出真正的「洞見」,並為這個洞見找到可以發揮的「應用場景」。

I - Imagination / Input / Insight (想像/輸入/洞見)

此階段的核心是「同理心(Empathy)」。我們必須走進使用者的世界,去觀察、去傾聽、去感受他們的生活。目標是找出:

- 顧客任務 (Customer Jobs): 他們想完成什麼事?

- 痛點 (Pains): 在過程中,有什麼阻礙、風險或負面情緒?

- 爽點 (Gains): 他們期望獲得什麼好處、驚喜或渴望?

真正的洞見,往往藏在那些使用者自己都沒說出口,但我們卻觀察到的未滿足需求之中。

D - Domain Application (運用場景)

有了洞見之後,下一步是尋找創新的「空隙」。思考將一個既有的概念、技術或產品,應用到一個全新的場景中,往往能創造出巨大的價值。我們可以從三個維度來思考:

- 空間 (Where): 能不能用在別的地方?(如:工業用材料 -> 個人衛生用品)

- 時間 (When): 能不能用在別的時間點?(如:晚餐外送 -> 早餐/下午茶外送)

- 物件 (What): 能不能用在別的對象上?(如:給人聽的音樂 -> 給寵物聽的音樂)

洞見與場景學習成效測驗

1. 價值主張圖(VPC)中的「顧客輪廓(Customer Profile)」主要對應 IDEA 框架的哪個階段?

2. 將原本用於工業吸塵的「旋風分離技術」應用到家用吸塵器上,這屬於 Domain Application 中的哪一種轉移?

E: 演化

系統性地讓點子進化

核心理念

好的點子很少一次到位,它們需要被連接、被重組、被演化。此階段的目標,就是運用系統性的創新工具,對現有的方案或點子進行「破壞式重組」,強迫我們跳出思維定勢,從而產生新的、更優的解決方案。

SCAMPER - 創意的檢查表

SCAMPER 是一套引導腦力激盪的動詞清單,幫助我們從七個不同角度去「折磨」一個點子:

- S (Substitute - 替代): 能用什麼來取代?

- C (Combine - 結合): 能跟什麼結合在一起?

- A (Adapt - 調整): 能否借用別處的點子?

- M (Modify - 修改): 能不能放大、縮小或改變型態?

- P (Put to another use - 他用): 能不能用在別的用途?

- E (Eliminate - 消除): 能不能拿掉某個部分?

- R (Reverse - 反轉): 能不能把順序或結構反過來?

TRIZ - 解決矛盾的發明理論

TRIZ (發明性問題解決理論) 是一套更為工程導向的創新方法。它的核心思想是,許多技術問題的本質都是「矛盾」(例如:想要產品更堅固,但重量卻會增加)。TRIZ 整理了40條「發明原則」,可以針對特定的矛盾,提供經過驗證的解決方向。例如,面對「堅固 vs. 輕量」的矛盾,TRIZ 可能會提示我們使用「複合材料」(原則40)或「多孔材料」(原則31)。

演化與創新學習成效測驗

1. 將手機和相機結合,變成照相手機。這最符合 SCAMPER 中的哪個字母所代表的意義?

2. TRIZ 理論的核心精神是什麼?

A: 行動

將創意轉化為真實價值

核心理念

只有點子,不是創新;能被執行並創造價值的,才是創新。此階段的目標是將前面發想、演化過的成熟創意,透過結構化的方法落地,確保它不僅可行,更能與市場需求契合,並建立可持續發展的商業模式。

關鍵行動工具

- 設計思維 (Design Thinking): 這是一套以「人」為中心的迭代流程(同理->定義->發想->原型->測試)。它強調快速做出最小可行性產品(MVP),并透過真實用戶的回饋來不斷修正,降低開發風險,確保最終產品是市場所需的。

- 價值主張圖 (Value Proposition Canvas, VPC): 這是確保「產品」與「市場」適配(Fit)的利器。它將「顧客輪廓」(Jobs, Pains, Gains)與「價值地圖」(Products, Pain Relievers, Gain Creators)並列檢視,確保我們提供的方案,能真正解決顧客的痛點、創造顧客的爽點。

- 商業模式圖 (Business Model Canvas, BMC): 這是將創新轉化為商業的全盤計畫。它用九個格子(目標客層、價值主張、通路、顧客關係、收益流、關鍵活動、關鍵資源、關鍵夥伴、成本結構),讓我們系統性地思考如何創造、傳遞並獲取價值。

行動與價值學習成效測驗

1. 「快速做出一個功能最簡化的產品版本,給一小群使用者測試以收集回饋」,這個行為最符合設計思維中的哪個階段?

2. 在商業模式圖(BMC)中,「我們如何賺錢?」這個問題主要對應的是哪個構成要素?

AI 思維工具箱

AI 協作,強化思考

在這裡,您可以選擇各種經典的系統思維與創新工具,讓 AI 成為您的專屬顧問,協助您分析問題、評估風險、發想創意,並規劃行動方案。